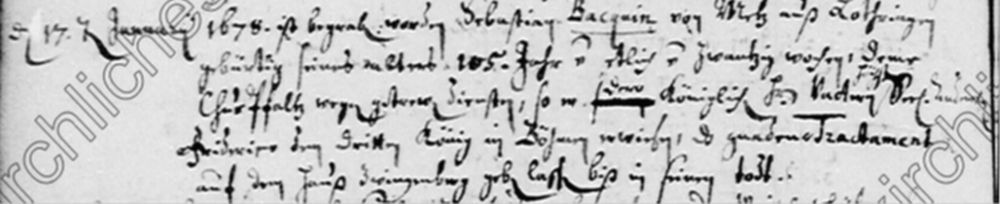

im Alter von 105 Jahren verstorben.

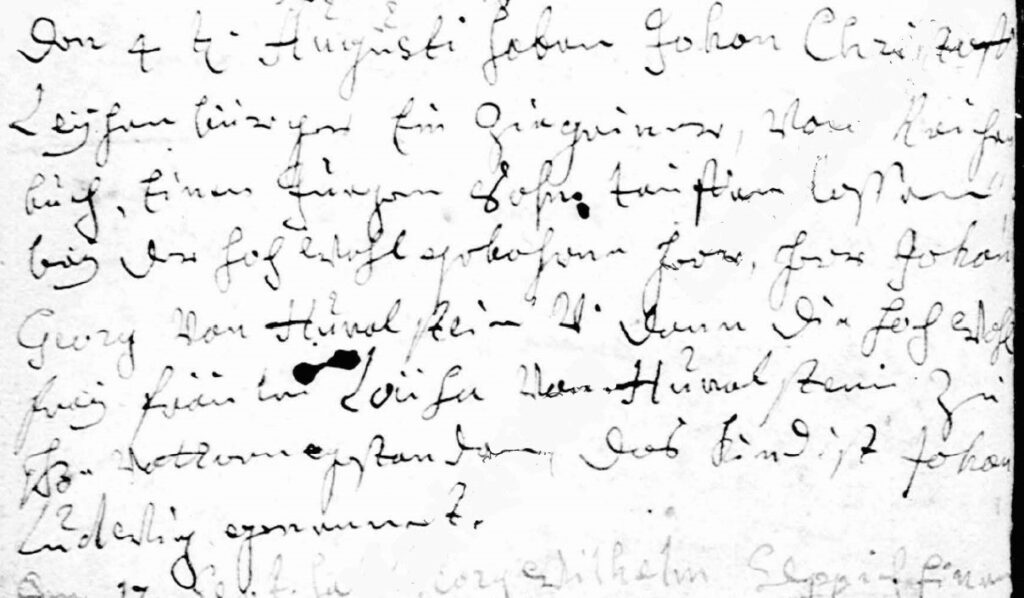

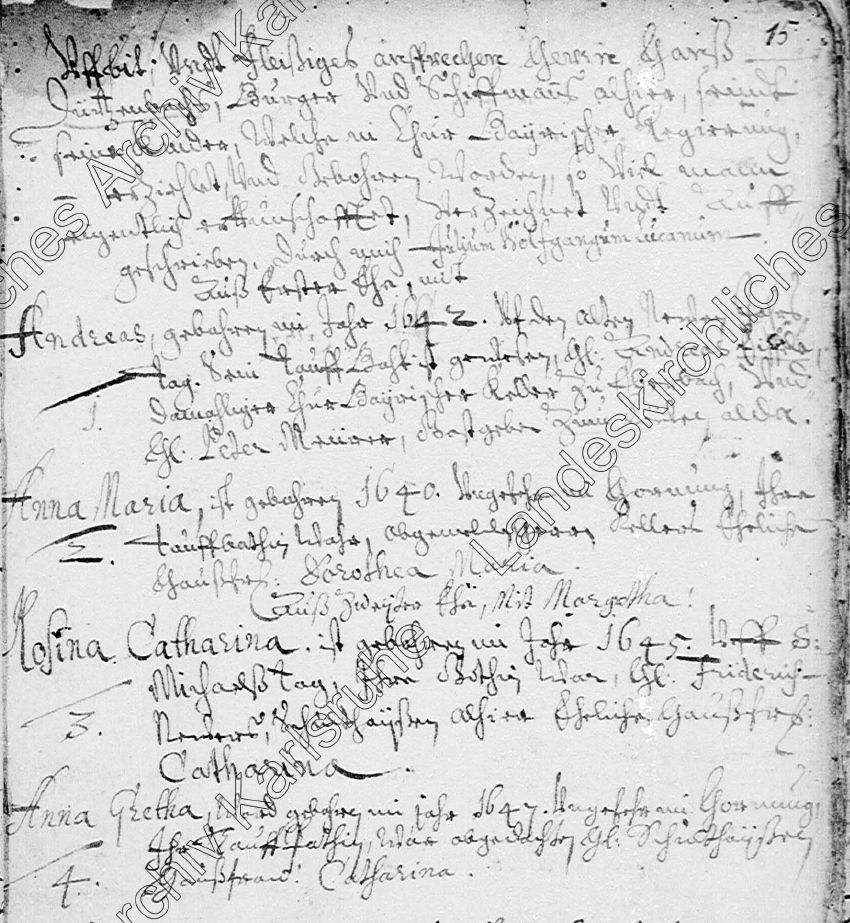

Bei meinen Recherchen im reformierten Kirchenbuch von Neckargerach bin ich auf einen interessanten Sterbeeintrag gestoßen.

Den 17ten Januarii 1678 ist begraben worden Sebastian Bacquin von Metz auß Lothringen

gebürtig, seines alters 105 Jahr und etlich und zwantzig Wochen, Deme

Churpfaltz wegen getreuen Diensten,so er Dero Königlichen H(er)rn Vatern höchst See(ligen) Andencken

Friderico dem Dritten König in Böhmen (gemeint ist Friedrich V) erwiesen, das gnaden-Tractament

auf dem Hauß Zwingenberg geben lassen bis in seinen todt.

Man findet nicht viele solcher Einträge in einem Kirchenbuch. Sebastian Bacquin ist mehr als 105 Jahre alt geworden, demnach muss er um das Jahr 1572 geboren worden sein. Was hat dieser Mann im Laufe seines Lebens wohl alles erlebt hat? Metz, seine Geburtsstadt, galt zu dieser Zeit noch als Stadtrepublik wurde aber bereits 1552 von den Franzosen besetzt. Offiziell gelangte Metz erst nach dem Westfälische Frieden 1648 an Frankreich. Sebastian Bacquin war wohl Zeit seines Lebens Soldat und hat auf Seiten der Protestanten gekämpft. Dies hat offensichtlich zu dem Gnaden-Tractament (freie Kost und Logis) auf Schloss Zwingenberg geführt. Übrigens hatte auch Friedrich V einen Bezug zu Metz, wenn auch einen gruselig traurigen Bezug. Der Sarg mit dem ausgeweideten Körper Friedrich V wurde im Juli 1635 nach Metz gebracht. Während der Flucht nach Metz ist der Sarg mehrmals vom Wagen gefallen. Dieser wurde im Keller eines Bürgerhauses abgestellt und sollte im September 1637 nach Sedan überführt werden. Seitdem gilt der Sarg mit den Gebeinen als verschollen! Sebastian Bacquins Gebeine haben es allerdings lediglich auf den Friedhof von Neckargerach geschafft.