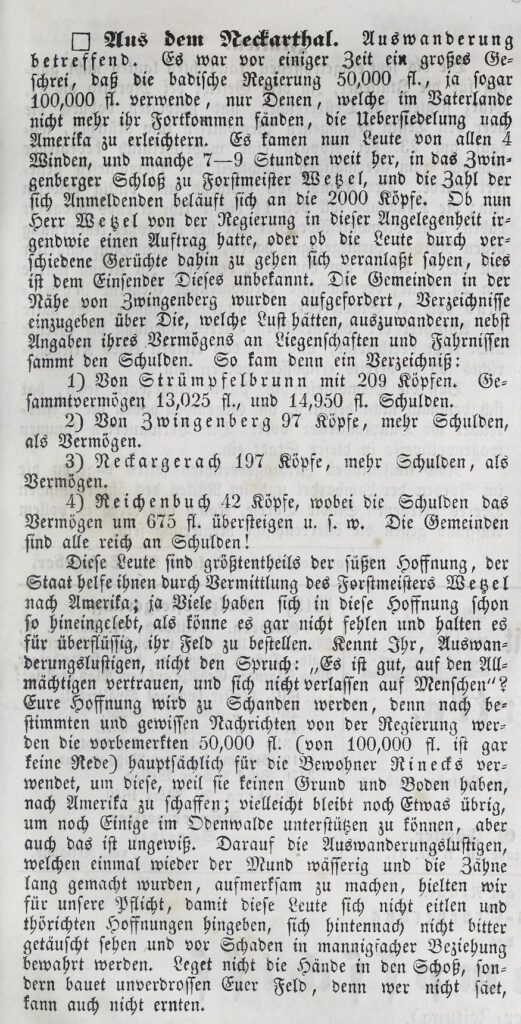

Dieser Beitrag wird, Aufgrund seiner Größe, in drei Teile zerlegt. Teil 1 und Teil 2 sind zwei Beiträge, die von „unser tom“, in der RNZ Ausgabe Mosbach veröffentlicht wurden. Teil 3 dient dazu die näheren Umstände anhand der Kirchenbücher und Gerichtsakten zu beleuchten.

Tote Reichenbucherin im Feld abgestellt

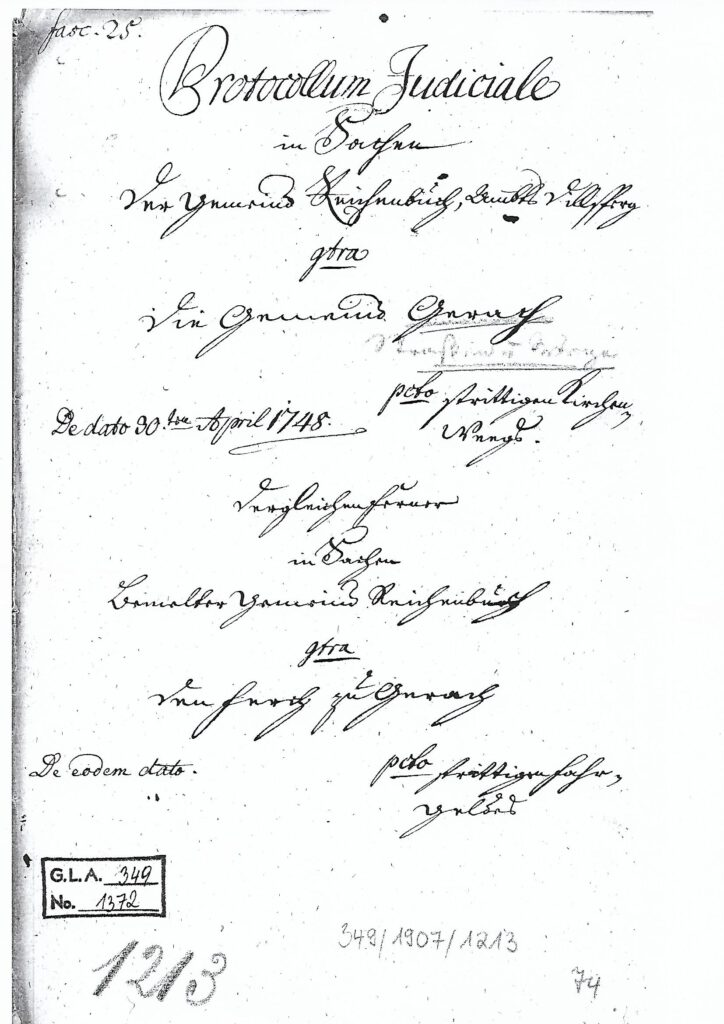

„Strittig gemachte Beerdigung der Reichenbucher Gemeinde betr.“

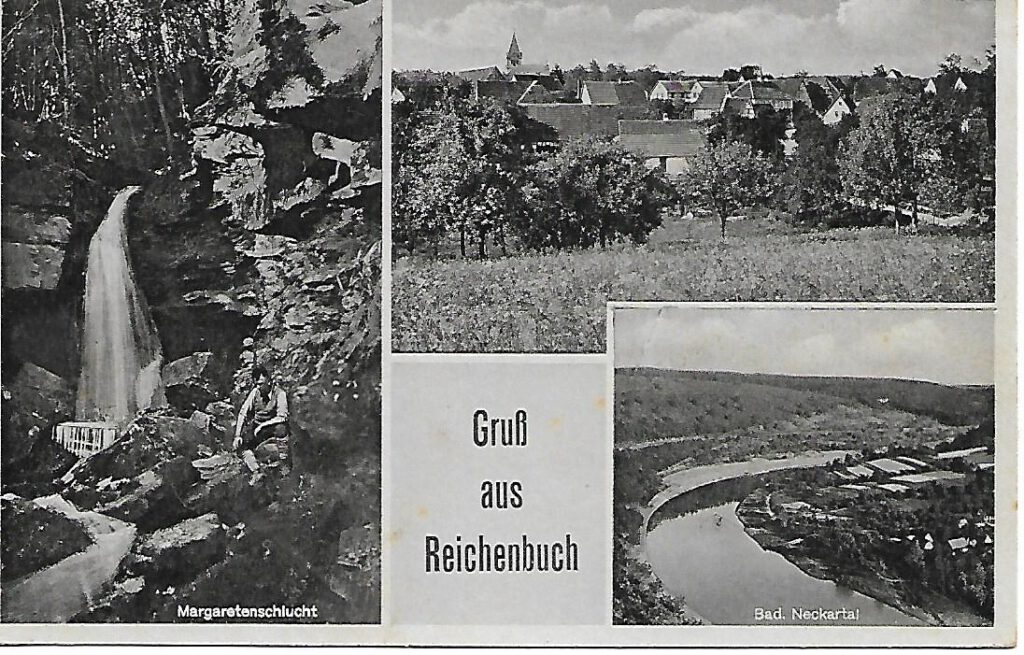

Reichenbuch/Neckargerach. (tom) Der November ist traditionsgemäß der „Totenmonat“. Die christlichen Gemeinden besuchen allüberall die Gräber der Verstorbenen, doch zu Menschengedenken waren in einigen Gemeinden noch für Katholiken und Protestanten geteilte Friedhöfe. In Reichenbuch zum Beispiel gab es einen Friedhof, der nur für die evangelische Kirchengemeinde gedacht war. Noch vor sechs Jahrzehnten wurden die Katholischen auf dem Neckargeracher Friedhof beerdigt und wurden mit dem pferdegezogenen Leichenwagen von Reichenbuch nach Neckargerach gefahren. An der Gemarkungsgrenze hielt der Leichenzug an, um vor dem Übertritt in die Neckargeracher Gemarkung zu beten. Dazu wird wohl auch das an der Gemarkungsgrenze aufgestellte große Wegkreuz beigetragen haben.

Ein Bericht des RNZ-Redakteurs zu früheren Beerdigungen Reichenbucher Christen auf dem Neckargeracher Friedhof gab Pfarrer Claus, der viele Jahre in Neckargerach Pfarrer war, Anlass einmal nachzusehen, wie das nicht nur in früheren Jahrzehnten, sondern vor Jahrhunderten mit den Beerdigungen der Reichenbucher in Neckargerach war. Der evangelische Geistliche übergab uns einen Auszug aus den Presbyterial- und Pfarrakten der reformierten Kirchengemeinde Neckargerach. Darin ist gar Schreckliches zu lesen, zum Beispiel über eine „strittig gemachte Beerdigung der Reichenbucher Gemeind“.

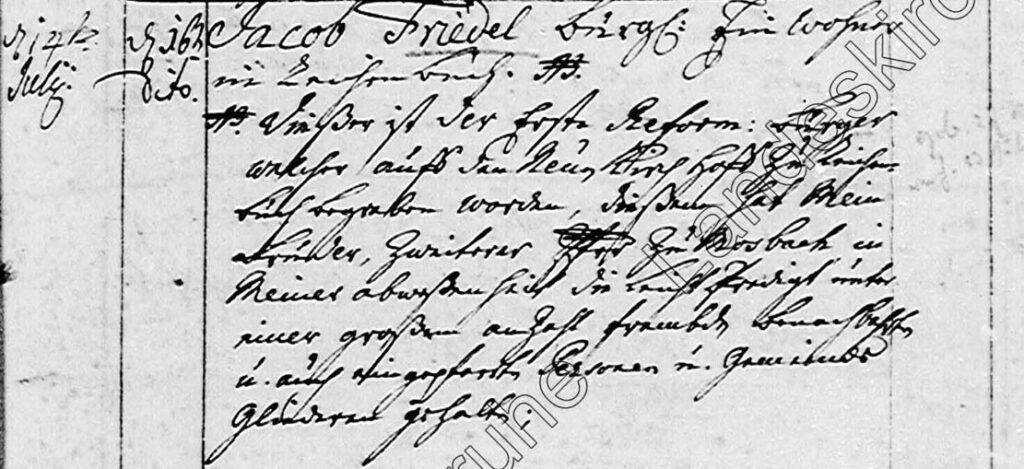

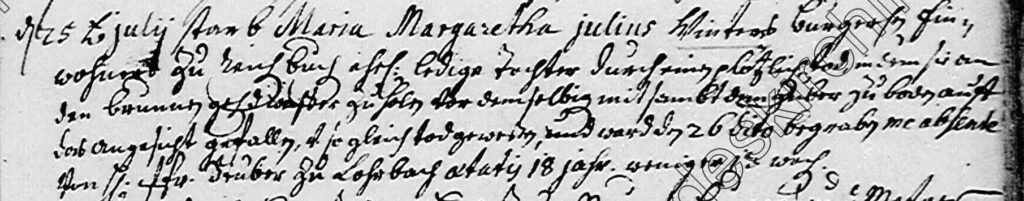

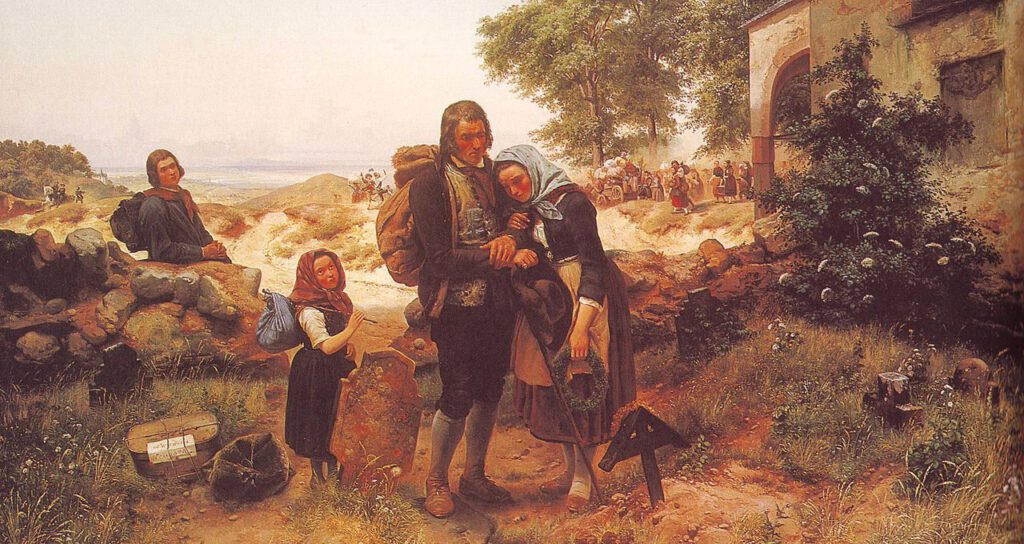

Wir zitieren: Es ware noch im Januar des 1749 Jahres, eine kath. Frau von Reichenbuch mit Todt abgegangen, und da man dieselbe zur Begräbniß auf einen Sonntag hierher brachte, und über das sogenannte Kerfeld, als den jederzeit gewöhnlichen Kirchen- und Totenweg führen wollte, so fand es sich der dahiesige katholische Schultheiß Joh. Bodenburg mit seiner hiesigen Gemeind und sämtlichen Bürgerschaft von den dreien Religionen an dem Eingang gedachten Weges alle mit Centhgewehren und Prügeln versehen an; und hielten die ohnehin schwache Gemeind zu Reichenbuch, um ihren Toten den gemeldten gewöhnlichen und von sehr alten Zeiten her gebräuchlichen Weg über das Kerfeld zu führen zurück, so dass sie den Toten auf dem Schlitten auf dem Fuhrweg stehen und denen Gerachern selbigen Sonn- und darauf folgenden Montag zu bewachen überliessen, welches auch so lange geschahe, bis der Befehl den folgenden Dienstag vom wohllöbl. Oberamt an die Geracher Gemeind ergangen, dass sie mehrgemeldt tote Frau ohne fernweiteren Anstand bei Vermeidung herrschaftlicher Strafe den sogenannten Kirchenweg über das Kerfeld nach kath. Gebrauch mit Gesang und Fahnen sollen passieren lassen.

Die Geracher Wache zog ab

Diesem nach zoge die Geracher Wache ab, und der kath. Pffr. Herr Fleischmann liese durch einen Franziskaner Pater von Mosbach die Leiche über mehrgemeldtes Feld abholen und führen. Kurz hernach, als den 7. Februar a.o. Eva Katharina des Weylandt Julii Winters gewesenen Bürgers zu Reichenbuch eheliche Frau, reform. Religion. Dieser ginge es in ihrem Todt nicht besser als wie der vorhergehenden; obgemeldter Schultheiß Bodenburg vermeinte nun besser Gelegenheit zu haben, an den Reichenbuchern sich revanchieren zu können, als bei der vorherigen Gelegenheit, wie er sich dann in seiner Meinung nicht getrogen, maßen das wohllöbl. Oberamt sich geneigter bei dieser reformierten als bei jener katholischen Begebenheit gegen ihn bezeigt; er machte dahero Anstalt und befahl seiner untergebenen Bürgerschaft, dieser toten Winterin unter seinem Kommando und Aufzug mit Centhgewehr oder Prügeln versehenden Bürgerschaft oben an dem strittigen Weg die Ehre zu erweisen, als wie der vorhergegangenen kathol. Frau. Anstatt nun die hiesige reformierte Bürgerschaft an die vorherige kath. Begräbniß und wie solche abgelaufen hätte denken und zurückbleiben, auch ihren Glaubensbrüdern, die in einem Kirchspiel stehen, mit Rat und Tat an Handen gehen sollen, so musste ich zu meinem grössten Leidwesen wahrnehmen, dass diese insgesamt mehr gegen ihre Glaubensgenossen wüteten und tobten als die katholischen; es half keine vernünftige Vorstellung bei ihnen etwas, sondern ihre Verantwortung war dieser Kohl, das sie immer sagten, sie hätten zu der Gemeind geschworen und dahero müssten sie auch tun, was der Schultheiß und die Gemeind haben wollten, eben als ob man auch zur Ausführung unbilliger und ungerechter Dinge geschworen habe.

Der Deckel der Totenlade zersprungen

Die tote Frau bliebe hierauf an eben dem Weg, wo die katholische vorhin auf weitere Ordre warten musste, nach einem zwischen denen Gerachern und Reichenbuchern Gemeinsgliedern vorgefallenen Streit und Zank stehen, und wurde bei einer eingefallenen solchen Kälte von den Gerachern bewacht, das der Deckel an der Totenlade zersprungen. Ich machte indessen an eben dem Tag meinen Bericht dieser Vorfallenheit wegen an hochl. Kirchenrat und beschwerte mich über das ungleiche Verfahren des hiesigen Schultheissen und seiner unterhabenden Gemeind; zu gleicher Zeit schickte die Reichenbucher Gemeind den kurpfälzischen Administrationsrechnungsverhörer, Herrn Deetken, in ihrem Namen nebst dem Kirchenältesten Valentin Brauch an ihr wohllöbl. Oberamt Heidelberg ab, um daselbsten ihr Angelegenheit beschwernd vorstellen zu lassen, welche so viel fruchtete, dass von beiden wohlgemeldten Dikasteriis zu gleicher Zeit bei hoher Regierung um Manutenenz dieser Gerechtsamen angesucht wurde; worauf nachstehender Hoher Regierungssentenz, welcher in Originali bei denen Reichenbuchern Kirchhofsakten in der Almosenkiste allhier verwahrt zu finden, erfolgte.

Copia:

Auf die vom Oberamt Heidelberg getane berichtliche Anzeig, betreffend die von dem Schultheiß und Gemeind zu Gerach der Gemeind Reichenbuch nicht gestattet werden wollende Ueberführung ihrer Toten zur Begräbniß über den sogenannten Kirchenweg, ergeht an das Oberamt Mosbach der ernst gemeinte Befehl, selbiges solle ermeldte Geracher allenfalls mit erforderlicher Exekution dahin vermögen, dass selbige der klagenden Gemeind Reichenbuch ihre Toten durch den Weg dem bisherigen Herkommen gemäss begraben lassen solle.

Mannheim, den 11. Februar 1749 von kurfürstlicher Regierung an das Oberamt Mosbach also abgegangen. Wir dem Oberamt Heidelberg auf seinen Bericht vom gestrigen Dato zur Nachricht zugeschickt. Mannheim den 11. Februar 1749 kurfürstliche Regierung I.A.G.R Wieser, Heusler.

Vor Ankunft angeregten Sentenzes ware der Schultheiss, nach dem sie drei Tage lang diesen toten Leichnam bewacht und desselben wegen eingefallenergrosser Kälte überdrüssig worden, bemühet denselben unter seiner Begleitung den Hohl- und Fuhrweg herunter bis an den Zollstock gegen den Kirchweg über führen zu lassen, allwo der Schlitten mit dem toten Leichnam die Nacht hindurch ohnbewacht stehen geblieben; den Tag darauf liess ich denselben, weilen der vorgemeldete Sentenz zu lange ausblieben, auf Anraten des Herrn Inspektionsverwesers Doll zu Neunkirchen (vide dessen Bericht in der Almosenkiste) zur Erde bestatten und gewöhnlichermaßen eine Leichtpredigt durch den zweiten Pfarrer zu Mosbach, Herrn Helfenstein, halten, indeme wegen einer zugestossenen Ohnpässlichkeit solches nicht selbsten zu verrichten ausser Stand mich befande. Seine Textes Worte waren genommen ex gen. V 29 und weilen gemeldter Herr Pfarrer i Applikationen denen Gerachern ihr ungerechtes Verfahren zu Gemüt geführet, so hatte sich der Schuhmacher Moff ref. Religion nach geendigtem Gottesdienst bei dem Schultheißen darüber beschweret, eben als ob der ihm Satisfaktion hätte verschaffen können. (wird fortgesetzt)

RNZ vom 6./7. November 1999, mit freundlicher Genehmigung der RNZ, Redaktion Mosbach.